【専門家ガイド】猛暑で急増する車トラブルーJAFとオートバックスに聞く、よくある誤解と正しい予防策

更新日:2025.11.12

執筆:千葉こころ

監修:谷 宗一郎(一般社団法人日本自動車連盟 JAF)・西部 豪進(株式会社オートバックスセブン)

気象庁が発表した「気候変動監視レポート」によれば、2024年の日本の年平均気温は、1991〜2020年の平均である平年値より1.48℃高く、1898年以降の観測史上2年連続で1位を更新しています。

猛暑が常態化するなか、気候に合わない対処や間違った暑さ対策は、思わぬ車両トラブルを招くリスクもあるうえ、車の寿命を縮めることにもなりかねません。愛車を長く乗り続けるためにも、猛暑下では車の管理方法も変えていく必要があるでしょう。

そこで、異常気象が続く中で起こり得る車両トラブルや注意点、対策などについて、一般社団法人日本自動車連盟 JAF認定セーフティアドバイザーの谷 宗一郎さんと、株式会社オートバックスセブンA PITオートバックス東雲のカーライフアドバイザー 西部 豪進さんにお話を伺いました。その内容を基に、猛暑時の車の取扱いについて解説します。

- 猛暑下で起こりやすい3大車両トラブルはバッテリー、エアコン、タイヤ

- タイヤの空気圧調整やサンシェードは危険を招く間違った対策

- JAFとオートバックスが推奨する、猛暑から車を守るための対策

- 猛暑下で突然のトラブルに見舞われないためにできること

谷 宗一郎さん

一般社団法人日本自動車連盟 JAF認定セーフティアドバイザー

JAF認定セーフティアドバイザーとして、指導や講演の講師など交通安全にまつわる活動を行うエキスパート。未就学児からベテランドライバーまで幅広く担当し、年間の講習受講者数実績は10,000名を超える

西部 豪進さん

株式会社オートバックスセブンA PITオートバックス東雲 カーライフアドバイザー

2級整備士の資格を持ち、その知識・経験を活かして販売からメンテナンス、アフターサポートまで幅広く対応。整備技術と接客力の両面に長け、現場を支える中心的存在として、後進の育成や品質向上にも貢献

猛暑下で起こりやすい3大車両トラブルはバッテリー、エアコン、タイヤ

平年よりも早い梅雨明けとなった2025年。A PITオートバックス東雲では、6月下旬からエアコン修理の依頼が増え始め、夏本番を迎える前の7月上旬で、すでに連日10件以上となっていました。「エアコンにまつわる修理依頼は夏特有ながら、例年よりも早いペースです」と言う西部さんの言葉からも、近年の気温の変化を感じます。

では、夏場に起こりやすい車両トラブルとは具体的にどのようなものなのでしょうか。

谷さん、西部さんともに挙げたのは、バッテリー、エアコン、タイヤの3つ。

【調査概要】調査対象:5,000人 /調査機関:カルモマガジン編集部調べ(調査ツールFreeasy使用)/調査方法:インターネット調査/調査期間:2025年6月17日~6月20日/有効回答数:車を所有する全国の男女2,781人のうち、暑さによる車両トラブルを経験したことが「ある」と回答した608人

実際、カルモマガジン編集部が車を持つ全国の男女2,781人を対象に行ったインターネット調査でも、暑さによる車両トラブルを経験したことが「ある」と回答した608人において、バッテリーにまつわるトラブルは37.2%、エアコンにまつわるトラブルは36.3%、タイヤにまつわるトラブルは5.9%と、この3つで全体の8割近くを占めていました。

それぞれどのようなトラブルが、どういった原因で引き起こされるのか。インターネット調査の回答やオートバックスにおける修理依頼の事例と併せて一つずつ見ていきましょう。

バッテリーにまつわる猛暑下のトラブルはエアコンが引き金に

JAFのロードサービス出動理由で最も多いのがバッテリー上がり。バッテリーのトラブルというと冬のイメージが強いかもしれませんが、「夏場にも多く見られます」と、長年現場を見てきた西部さんも言います。

特に最近の車は、アイドリングストップ機能や多くの電装品を備えていることでバッテリーへの負荷が大きい傾向にあるため、猛暑下でのエアコンの使用が引き金となってトラブルに発展するケースも増えているそうです。

谷さんも、「例えば、帰省時の渋滞中にエアコンをフル稼働し、ライトをつけたままスマホを充電するなど、電力の消費に対して発電機(オルタネーター)の供給が間に合わないと、バッテリーが電力の赤字を補う状態になって、劣化が早まったり、突然バッテリー上がりを起こしてエンジンがかからなくなったりすることがあります」と注意を促します。

編集部が実施した先出の調査でも、「エアコンの使い過ぎとバッテリーのメンテナンス不足で車が動かなくなった」「猛暑日にエアコンを効かせて駐車していたらバッテリーが上がってしまった」といった回答が多数ありました。

なお、アイドリングストップ車の場合はエンジンの始動・停止が頻繁に繰り返されることで、「1~2年程度でバッテリー交換となったケースも見受けられます」と、西部さんはオートバックスの修理現場の様子を振り返ります。

エアコンにまつわる猛暑下のトラブルの誘因は夏季限定使用やメンテナンス不足

夏になると急増するトラブルの代表格が、エアコンにまつわるもの。原因としては、冷媒ガスの漏れや水分の混入、エアコンフィルターの目詰まりといった、構造的な問題が大半です。

車のエアコンは、コンプレッサーで冷媒ガスを圧縮・膨張させながら熱を移動させる仕組みで動いています。「気温が高いとこの循環に負荷がかかりやすいほか、部品の劣化によって生じた隙間などから冷媒ガスが漏れたり、水分が混入したりして、冷却能力が低下することもあります」と谷さん。

先出の調査でも「真夏にエアコンをフルパワーで使っていたら、突然熱風が噴き出した」「突然エアコンが効かなくなった」といったトラブル事例が寄せられており、その多くがガス漏れやコンプレッサーの故障によるものでした。また、オートバックスでも同様の相談が多いとのこと。

なお、エアコンは夏場にしか使用しないケースが多いことから、「数ヵ月ぶりの稼働によって劣化や硬化した部品に亀裂が生じたり、エアコンをつけるまで故障に気付いていなかったりすることが多いのも、夏場にトラブルが急増する理由の一つ」と西部さんは言います。

もう一つ見落とされがちなエアコンのトラブルの原因が、エアコンフィルターの目詰まりです。付着したほこりなどによって風量の低下を招くだけでなく、カビ臭など不快なにおいの原因にもなります。

一方で、エアコンフィルターの交換は車検や1年点検などの点検項目に入っておらず、フィルターがあること自体知らないドライバーも少なくないのだそう。一般的に年1回もしくは走行距離10,000kmごとの交換が推奨されていますが、オートバックスでは10年以上一度もエアコンフィルターを交換していなかったことでエアコンの効きが悪くなっていた事例もあったとのことです。

タイヤにまつわる猛暑下のトラブルの主要因は空気圧と紫外線

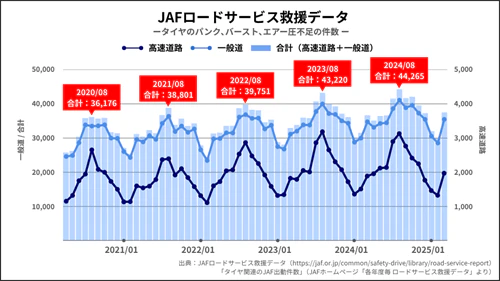

夏場はタイヤ内の空気が膨張しやすく、路面の温度も高くなること、また、紫外線も強くなることから、タイヤのひび割れや偏摩耗、バーストといったトラブルが生じやすくなります。JAFの「ロードサービス救援データ」を見ても、公表されている2020~2024年度のすべてで、「タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足」による高速道路での救援件数及び一般道と高速道路の合計件数は8月が最多となっています。

タイヤのトラブルが発生する理由の一つが空気圧。「タイヤの空気圧が高くなりすぎると道路との接地面が狭くなり、タイヤの中央部分が極端にすり減るセンター摩耗が起こりやすくなります」と谷さん。タイヤと路面の接地面積が少ないと通常よりも制動距離が必要になるため、事故を招くリスクもあるそうです。

また、「反対に空気圧が低すぎても、タイヤのたわみが大きくなって両肩減り摩耗を起こしやすいほか、『車を支える』というタイヤ本来の機能を発揮できずにダメージが加わりやすいことから、バーストなどのトラブルにつながることがあります。なお、空気圧の低減によって円の形を維持できなくなっているため、その状態で速度を上げるとリスクは高まります」と言います。

そして夏場のタイヤトラブルのもう一つの理由が、直射日光による紫外線。

西部さんいわく、「タイヤにはゴムの柔軟性を保つために油分が含まれているのですが、夏場は紫外線が強いことで油分が抜けやすく、ひび割れや亀裂を生じることがあります。そこにタイヤ内の空気の膨張や、温度が高い路面との摩擦が加わると、バーストしてしまいます。

特に高速道路走行は、スピードを出すことでタイヤ内の空気がより膨張しやすく、路面との摩擦も高くなることでバーストのリスクも高まります」とのこと。A PITオートバックス東雲では、夏場は毎日のようにバーストした車両がレッカーで運ばれてくるそうです。

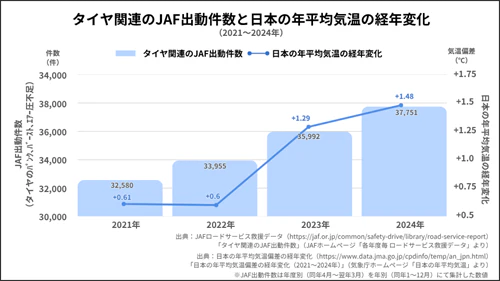

なお、JAFのロードサービス救援データを基に「タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足」による出動件数を直近4年で比較すると、年々増加していることがわかります。

気象庁の「気候変動監視レポート」における日本の年平均気温の経年変化で気温偏差が前年から∔1.23℃高くなった2023年は、JAFのタイヤ関連の出動件数も前年比105.9%で、4年間での前年対比の増加率が最も高くなっています。

このことから、近年の気温上昇が少なからずタイヤのトラブルに影響しているとも考えられるでしょう。

ただし、JAF の出動件数は利用者からの要請に基づいた救援実績であり、気温以外の要因が出動件数の増加に影響している可能性も考慮する必要があります。

猛暑だけがトラブルの原因とは言い切れないまでも、夏は帰省や旅行などで車移動が増え、高速道路を利用する機会も増すだけに特に注意が必要です。

タイヤの空気圧調整やサンシェードは危険を招く間違った対策

猛暑下での車両トラブルを防ぐには事前の対策が有効ですが、間違った対策により、効果を得られなかったり、想定外のトラブルに発展したりするケースもあるとのこと。

【調査概要】調査対象:5,000人 /調査機関:カルモマガジン編集部調べ(調査ツールFreeasy使用)/調査方法:インターネット調査/調査期間:2025年6月17日~6月20日/有効回答数:車を所有する全国の男女2,781人のうち、暑さが車のトラブルを引き起こす可能性があることを「知っている」と回答した1,751人

編集部が行った先出のインターネット調査では、猛暑が車両トラブルを引き起こす可能性があることを「知っている」と回答した1,751人のうち、40.1%が暑さ対策を実施していると回答しており、広く対策が取られている様子がうかがえます。

しかし、回答者が行っているという対策事例を谷さん、西部さんに伝えたところ、誤った認識の方も少なくないことがわかりました。その代表的な2つの誤った対策、「タイヤの空気圧調整」と「サンシェードの利用」について詳しく見ていきましょう。

タイヤの空気圧調整はトラブルのリスクが上がる

車の猛暑対策として先出の調査結果に寄せられた事例の中で、散見されたのが「タイヤの空気圧を下げる」というもの。夏はタイヤ内の空気が膨張しやすいことから、事前に空気圧を下げておくことで適正値を保ちやすくするという方法です。

それに対して谷さんは、明確に警鐘を鳴らします。

「タイヤの空気圧は、走行時の安全性や燃費性能、耐久性に直結する重要な要素です。メーカーが指定している『適正空気圧』は、走行環境や車両重量、安全マージンなどを考慮して設計されており、自己判断での変更は推奨されていません」とのこと。

特に猛暑下では路面温度が60℃を超えることもあり、そうした状況で空気圧が低すぎると、次のようなリスクが発生しやすいと言います。

タイヤの異常発熱や内部構造の破損、バースト

前述のとおり、タイヤのたわみにより摩擦が過剰に発生して、タイヤの異常発熱や内部構造の破損、バーストにつながる可能性がある。

ハンドリングやブレーキ性能の低下

操縦安定性が悪化し、制動距離も伸びるなど、緊急時の安全性に大きく影響する可能性がある。

燃費の悪化

タイヤと路面の接地面が広くなって転がり抵抗が増えるため、エンジンに余計な負荷がかかってしまう。

また、「空気圧が低下した状態では、タイヤ内部の骨格構造(カーカス)に余計な力がかかり、目に見えないダメージが静かに蓄積していきます。夏場に空気圧を意図的に下げる行為は、一見理にかなっているように思えても、実際には安全性やタイヤの寿命を大きく損なう可能性があります」と谷さん。

オートバックスの整備現場でも、空気圧を低めに設定した状態で高速道路を走行して「バーストした」「タイヤのワイヤーが露出した」といった実例が報告されているとのこと。西部さんも、「そもそも現代のタイヤは、ある程度の温度変化や膨張を想定して設計されています。そこも踏まえて自身で適切にメンテナンスができるという方以外にはおすすめできません」と注意を促します。

なお、一般社団法人日本自動車タイヤ協会JATMAの調査によると、車のタイヤの空気は1ヵ月で5%ほど自然に抜けていくそうです。意図しない空気圧の低減を招かないためにも、推奨されている月1回のペースで空気圧を点検することが望ましいでしょう。自身の車の適正空気圧は、運転席側のドアを開けた内側のピラー部分などに貼られているシールで確認できます。

サンシェードでは車内温度を下げられない

編集部による先出の調査で最も多く寄せられた猛暑対策が、「フロントガラスにサンシェードをする」というものでした。

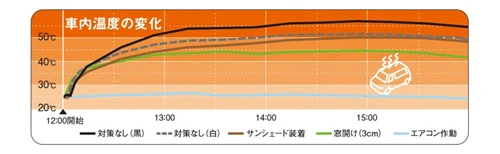

しかし、JAFが2012年に行った真夏の車内温度を測定する実験では、サンシェードを装着した場合としなかった場合で、車内全体の平均温度にはほとんど差がなかったという結果が出ています。つまり、サンシェードでは車内温度を下げる効果をほぼ期待できないということです。

この理由として谷さんは、「サンシェードは前面ガラスからの直射日光を反射するだけで、ボディの蓄熱やほかの窓からの放射熱といった車全体が受ける熱は遮断できません。特に駐車中の密閉された車内では、空気が循環せずに熱がこもるため、サンシェードだけで全体的な温度上昇を抑えることは困難です」と言います。

一方、サンシェードによってダッシュボードやハンドルなどの表面温度の上昇はある程度抑制されることから、体感として暑さが和らいだと感じる人は多いようです。しかし実際には、車内の空気そのものは高温で、特に猛暑が常態化する近年では、短時間で60℃以上に達することもあり得ます。

そのため、「サンシェードをしているからと安心して、車内に食品や電子機器、カード類などを放置すると、別のリスクやトラブルにつながります。また、シートベルトの金具やチャイルドシートの表面などで火傷を起こした事例もあります」と谷さん。

サンシェードはあくまで補助的な対策として捉え、猛暑時は車内温度の上昇そのものを防ぐ対策を検討することが重要といえます。

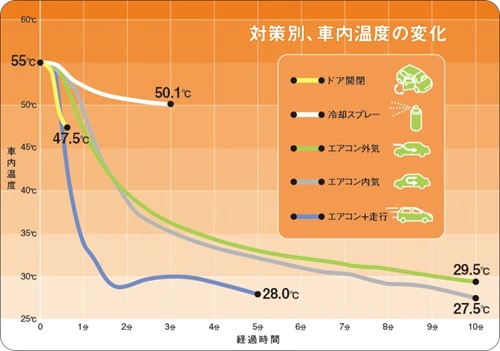

出典:JAF「夏の駐車時、車内温度を最も早く下げる方法は?(JAFユーザーテスト)」

なお、高くなった車内温度を少しでも早く下げるために谷さんが推奨するのは、「すべての窓を全開し、エアコンを外気導入にして5分ほど走行したのち、窓を閉めてエアコンを内気循環に切り替える」という方法です。エアコンだけで冷やす場合よりも5~8分ほど早く車内温度を下げられることが、JAFの検証で明らかになっています。

JAFとオートバックスが推奨する、猛暑から車を守るための対策

昨今の猛暑下で車を守るために重要なのは、「日常的な点検とメンテナンス」と谷さんも西部さんも口をそろえます。ただこれらは、猛暑が常態化する前から重要性が一般的に知られているものでもあります。

そこで、猛暑下において特に推奨する対策を、谷さん、西部さんそれぞれにご紹介いただきました。

JAFの谷さんが推奨する車の猛暑対策

JAFでは、走行前にエンジンルームや車の外周り、運転席にて行う「日常点検15項目」の実施を推奨していますが、毎日のようにすべてを行うのは難しいもの。そこで、せめて「出発前に車の周囲を回ることだけでも習慣化してほしい」と谷さんは言います。

その際、猛暑下で必ずチェックしたいのはおもに次の2点です。

車体の下に溜まる液体

エアコンを使用すると車体の下に液体が溜まることがありますが、「その量がいつもより多い、いつもはしない臭いがする、触るとベタベタするなど、普段と違いがあった場合は冷却水やオイルが漏れている可能性があります。そのような異変に気付くためにも、習慣化して平時の状態を把握しておくことが大切です」とのこと。

なお、エアコンは夏場のみの使用となりやすいため、「日々の点検と併せて、本格的な夏が来る前に試運転をしておくこともトラブルの早期発見につながります」とのことでした。

タイヤの状態

乗車前にタイヤを見て、ひび割れや溝の深さ、空気圧などを確認することで、走行中のバーストといったトラブルや、それによる事故のリスクを抑えやすくなります。

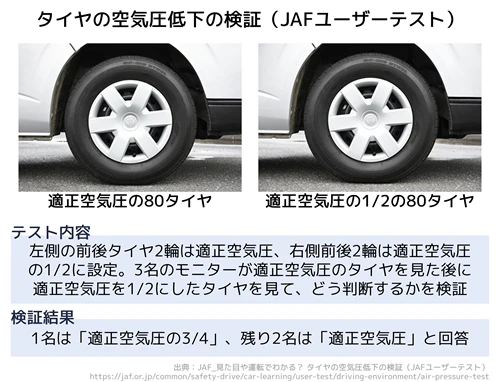

ただし、「偏平率が低いタイヤは空気圧が半分程度に低下していても目視ではわかりにくいため、注意が必要です。JAFのユーザーテストでも、適正空気圧のタイヤと空気圧を適正値の2分の1にしたタイヤを見比べたモニターの3人全員が、正しく把握することができませんでした。そのため、車載のタイヤ空気圧監視システム(Tire Pressure Monitoring System)やガソリンスタンドなどに置いてあるタイヤゲージで定期的に空気圧を確認することをおすすめします」と谷さん。

また、日常的な点検のほか、「各部品をコンスタントに稼働させることも重要」と言います。

「冬場もエアコンのスイッチをオンにして冷媒ガスを循環させると、ゴム製部品の硬化を防ぎ、ガス漏れなどのリスクを低減できます。また、定期的に車を走らせ、コンプレッサー内のオイルを循環させることで、オイルの劣化や、オイルや部品の固着を防げます。

走行中の車両トラブルは命にかかわることもあるだけに、出発前の日常的な点検とシーズン外のメンテナンスもしっかり行って、猛暑下でも安全にドライブを楽しんでいただきたいと思います」

オートバックスの西部さんが推奨する猛暑対策

オートバックスでは車両メンテナンス・整備のほか、カー用品の販売から取付けまで行っていることから、西部さんはA PITオートバックス東雲の受注・販売実績の傾向を基に、推奨する猛暑下のメンテナンスやグッズを紹介してくれました。

エアコンガスクリーニング

冷媒ガスは、モントリオール議定書という国際的な枠組みにより、2000~2020年あたりに環境負荷の少ない種類に移行しています。しかし、「変更後の冷媒ガスは水分を含む性質があり、それによって冷えなくなったり、配管の中が錆びたりすることがあります。そのため、定期的な冷媒ガスの補充と併せて、『エアコンガスクリーニング』もおすすめしています」と西部さん。

エアコンガスクリーニングは、専用機器で冷媒ガスを抜き取り、水分や不純物を取り除いて再び補充するというメンテナンスで、冷房効果を向上させる効果があるとのことです。

シートベンチレーションクッション

シートベンチレーションは、座面から出る送風が蒸れや熱のこもりを緩和して、猛暑下のドライブを快適にしてくれる機能。搭載されている車は限られますが、西部さんが紹介する『シートベンチレーションクッション』なら、「座面に敷いてUSBを接続するだけで、シートベンチレーションと同様の機能を再現できます」とのこと。

「座面から背もたれまでカバーしているタイプや、風量調節機能も付いているタイプなどがあります。エアコンの冷気が届きにくいセカンドシートでの利用にも適しています」

透明断熱フィルム

断熱フィルムは車内温度の上昇を抑える対策として有効ですが、フロントガラスやサイドウィンドウは最も放射熱の影響を受けやすい一方、可視光線透過率70%以上を確保することが必要となっており、一般的なスモークフィルムは貼ることができません。

しかし「この『透明断熱フィルム』は可視光線透過率を確保しやすいため、フロントガラスやサイドウィンドウにも施工できます*。車内温度を最大で13.5℃抑えた検証結果が出ている商品もあり、猛暑が常態化している近年、人気が高まっています」と西部さん。

車のすべてのガラス面に施工が可能とのことで、断熱フィルムを貼りたいけれどスモークは入れたくない方が後席のサイドウィンドウやリアウィンドウにも採用したり、断熱性を高めるためにサンルーフに貼付したりするケースもあるそうです。

「断熱フィルムで車内の紫外線対策はできますが、車外はそういうわけにもいきません。屋外での長時間駐車はタイヤのゴムの硬化を招き、タイヤに亀裂が入りやすくなります。推奨はガレージやカーポートなど紫外線の影響を受けにくい場所での保管ですが、難しい場合は、タイヤカバーの使用や、より早いタイミングでのタイヤ交換を検討してほしいと思います」

*純正ガラスにより可視光線透過率が基準を下回る場合があり、その場合は施工できません

猛暑下で突然のトラブルに見舞われないためにできること

日本各地で年々「観測史上最も暑い日」が塗り替えられるなか、暑さや紫外線から車を守る対策をアップデートすることは、車両本体のみならず、ドライバーや同乗者の安全を守ることにもつながります。

トラブルに見舞われた多くの車を日々見てきた西部さんは、「最近の機器は性能が上がった半面、以前のようなわかりやすいトラブルの兆候が現れにくくなっています。『昨日まで何ともなかったのに突然壊れた』と感じるケースも増えているので、やはりこまめな点検とメンテナンスが、猛暑下においても一番大切だと感じます」と言います。

谷さんも日常的な点検の大切さを訴えるとともに、「乗り心地が少し違う気がするといったわずかな違和感でも、トラブルの前触れの可能性があります。JAFではオンライン上で症状から対処法や原因を調べられる『クルマのトラブル診断』を公開しています。また、現場に伺って一緒に確認することもできますので、気になることがあればいつでもご連絡ください」と、もしものときの対応についてもアドバイスをくれました。

猛暑下でも安全・快適な移動を叶えるには、車のコンディションを良好に保つことが重要です。適切なメンテナンスと併せ、年々高まる気温や紫外線から車を守る対策を取り入れて、長く大切に乗り続けていきましょう。

カルモマガジンとは

個人向けカーリースサービス「カーリースカルモくん」が提供するカーライフ情報Webメディア。カーリースや車に関するお役立ち情報をお届けするとともに、「ナイル47PROJECT」として全国の交通安全活動への寄付や、すべてのドライバーが安全・安心に車を利用するための情報発信にも注力しています。

本記事およびPDFレポートは、出典を明記のうえ、どうぞご自由にご活用ください。なお、データの内容自体の加工・改変はご遠慮いただいております。

本記事およびPDFレポートに関する問い合わせや取材依頼は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

カルモマガジン編集部:carmo_mag.navi@nyle.co.jp

《参考データ》

・気象庁「気候変動監視レポート」日本の年平均気温の経年変化

・一般社団法人日本自動車タイヤ協会JATMA「タイヤの空気圧」

・JAF「ロードサービス救援データ」月別ロードサービス救援件数2020~2024年度月別

・JAF「真夏の車内温度(JAFユーザーテスト)」

・JAF「夏の駐車時、車内温度を最も早く下げる方法は?(JAFユーザーテスト)」

・JAF「日常点検15項目(私にもできるマイカー点検)」

・JAF「見た目や運転でわかる? タイヤの空気圧低下の検証(JAFユーザーテスト)」

・JAF「クルマのトラブル診断」

※この記事は2025年8月時点の情報で制作しています