生活保護でも車を持つ方法とは?所有が認められるケースをFPが解説

更新日:2024.12.16

生活保護受給中は、原則として車を持つことができません。なぜなら、生活保護で保障するのは最低限度の生活であり、車などの資産は売却して生活費にあてるべきとされているからです。このほか、生活保護受給者が車の維持費を捻出するのは困難であること、事故を起こした際の賠償能力がないことも理由です。

ただし、例外的に車の所有が認められるケースもあります。

そこで、生活保護を受けていても車の所有が認められるケースや、生活保護の受給者が車を運転してもいいのかといった点について、生活保護受給中に車を所有していた方の口コミや、ファイナンシャルプランナーの伊藤真二さんの解説と併せて見ていきましょう。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

【この記事のポイント】

✔生活保護受給中でも、事業や通勤・通学などに必須であれば車を所有できることがある

✔生活保護で車の所有を認めてもらうには、使用目的や事情を明確に申告することが重要

✔生活保護などの不利な条件下でも、初期費用0円で新車に乗れるサービスがある

- 生活保護受給者でも車を持てる?

- 生活保護で車の所有が認められるケースとは

- 生活保護受給中に車を持てた方の体験談

- 生活保護受給中、車の運転は認められていない

- 隠れて車を所有すると生活保護が停止になることもある

- 生活保護受給者でも利用可能な車の条件とは

- 生活保護受給中に乗るのにおすすめの車種

- 生活保護の受給中に車の所有を認めてもらうためのポイント

- 生活保護の受給中に車を利用するときの注意点

- 生活保護の経験があっても気軽に相談できる!コスパが良いと評判のサービス

- 車の使用が認められたら、少ない負担で車に乗れる方法を�考えよう

生活保護受給者でも車を持てる?

生活保護は、生活に困っている方に最低限度の生活を保障することで、自力で生活を立て直すための支援を行う目的の制度です。生活保護を受けるには、預貯金や資産がないなどといった要件があるため、車の所有は原則として認められていません。

ここでは、生活保護の受給者が車を所有することが認められていない理由や、生活保護の申請時に車を所有していた場合の対応について解説しましょう。

生活保護の受給中は原則として車の所有は認められていない

生活保護を受けるうえで、車や不動産、預貯金などの資産を持つことは原則として認められていません。

その理由として、次の3点が挙げられます。

車があると自力で最低限度の生活を送れるとみなされるから

車を所有する余裕があるのならば、自力で最低限の生活を送れるとみなされます。生活保護を申請する時に車を所有している場合は、売却して生活費にあてるよう指示されることもあります。

車の維持費は生活保護費に含まれないから

車にはローンの返済だけでなく、車検やメンテナンス費用、ガソリン代、駐車場代、税金などさまざまな維持費がかかります。生活保護費の中に車の維持費は含まれていないため、生活保護を受給しながら車の維持費を負担するのは難しいとみなされます。

事故を起こしたときの賠償能力がないから

車を運転中に万が一、事故を起こしてしまった場合、生活保護を受けている状態で賠償するのは難しいでしょう。

自動車保険への加入についても、生活保護の受給中は車の所有が認められた場合のみと限られています。

申請前から所有している車は売却するよう求められる

生活保護を受けるには、資産を所有していないことが要件となっています。そのため、特別な事情がない限りは、車などの資産があれば売却して生活費にあてるように指導されるのが一般的です。

なお、生活保護費をローンの返済にあてることはできないため、所有している車がローンの返済中であっても、車を売却して返済にあてるように指導されます。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

生活保護を受けていても、通院などで車が日常生活に欠かせない場合など、状況に応じて車の所有が認められるケースもありますが、申請が通らないことも多く、制度の見直しを求める声も聞かれます。まずは、ケースワーカーに車が生活に欠かせない理由を告げ、生活保護を申請する際の対策を相談しましょう。

生活保護で車の所有が認められるケースとは

公共の交通機関が充実している都心などとは対照的に、地方では電車やバスの本数が少ない場合があり、自家用車が足代わりとなっている地域もあります。それにもかかわらず、生活保護を申請する際には、生活保護を受けるか車を所有するかのどちらかを選択するよう迫られるケースもあり、深刻な問題となっています。

弁護士やケースワーカー、生活保護利用当事者などで構成される「生活保護問題対策全国会議」では、「厚労省通知徹底活用」として、現行の生活保護制度でも生活保護を受けながら車を持つためのQ&Aをまとめた資料を公開しています。

その資料において、生活保護の受給者が車の所有を認められるケースとされているのは、次の4つです。

〈車の所有が認められる4つのケース〉

1. 事業のために車を必要としている

2. 通勤や通院などに公共交通機関が使えない

3. 概ね6ヵ月以内に生活保護からの脱却が見込まれる

4. 保育園などの送迎に車を必要としている

1. 事業のために車を必要としている

生活保護の受給者が個人事業を営んでいて、商品の運搬などで車が必要な場合は所有が認められることがあります。

実際に、クリーニング業を営む方が生活保護を受給したことで車の利用が認められなくなり、客が減少した事例では、のちに車の利用が認められています。

2. 通勤や通院などに公共交通機関が使えない

通勤や通院などに公共交通機関を使うことが著しく難しい場合は、生活保護を受けていても車の利用が認められることがあります。ただし、受給者の状況や目的によって、車を利用できる基準が異なります。

| 障害者 | 交通不便な場合 | ||

|---|---|---|---|

| 通勤 (課第 3-9) |

自動車による以外に通勤する方法が全くないか、 又は通勤することが きわめて困難であり、かつ、 その保有が社会的に適当と認められるときには、 「社会通念上処分させることを適当としないもの」 (次官通知第3の5)として容認 |

(交通不便な場合に課される 右記(1)~(4)の条件は求めら れない。) |

居住地もしくは勤務先が、公共交通 機関利用困難地にあるか、深夜業務 従事者であって、かつ(1)~(4)の 全ての条件必要 (1)勤務が自立に役立つ、 (2)地域の普及率、自動車非保有 低所得者との均衡 (3)処分価値が低い (4)当該勤務の収入>維持費 |

| 通院等 (課第 3-12) |

通院、通所及び通学(以下「通院等」のために 自動車を必要とする場合 |

(1)~(5)の全ての条件が必要 (1)定期的利用 (2)自動車利用が真にやむを 得ないこと (公共交通機関の利用が著し く困難、送迎サービス活用困 難、タクシーより自動車を 利用する方が妥当等) (3)処分価値低く、2000cc以下 (4)維持費が他からの援助や 他施策で賄われる (5)本人や生計同一者が運転 |

公共交通機関利用困難地域に居住 する者かつ(1)~(5)の条件が必要 (1)定期的利用 (2)自動車利用が真にやむを得ない こと (公共交通機関の利用が著しく困難、 送迎サービス活用困難、タクシー より自動車を利用する方が妥当等) (3)処分価値低く、2000cc以下 (4)維持費が他からの援助や他施策で 賄われる (5)本人や生計同一者が運転 |

出典:生活保護問題対策全国会議「厚労省通知徹底活用」自動車保有問題Q&A2021年7月発行

いずれも細かな条件が設けられているため、通勤や通院などに公共交通機関を使うことが困難でも、生活保護を受けながら車を利用するのは難しいのではないかと感じる方もいるでしょう。

しかし、生活保護問題対策全国会議によれば「(車の)保有が社会的に適当と認められるときには、その要件を一定程度緩和して、解釈・運用をする必要がある」*とされており、まずは自身の状況をケースワーカーに相談し、車の所有を認めるよう求めることも大切です。

*引用:生活保護問題対策全国会議HP

3. 概ね6ヵ月以内に生活保護からの脱却が見込まれる

生活保護を受ける際に失業や傷病によって働くことから遠ざかっている場合、車を処分することで職に就くことがさらに難しくなる可能性があります。

そのため、概ね6ヵ月以内に仕事に就くことで生活保護からの脱却が確実に見込まれる場合は、車の所有を認めるとされています。さらに具体的に自立に向けた活動を行っていれば、1年まで車の所有の延長が認められます。

なお、ここで認められているのは、求職活動を目的としていれば生活保護受給者への車の処分指導は行わないという点です。求職活動以外での車の利用は該当しないため、気を付けなければなりません。

4. 保育園などの送迎に車を必要としている

保育園などへ家族の送迎が必要で、車以外に送迎できる方法がまったくない、もしくは極めて困難な場合は、生活保護を受けていても車の所有が認められるケースがあります。

公共交通機関で送迎できる保育園などへの転入所を検討すべきという考え方もありますが、転入所が難しかったり公共交通機関での送迎が可能な保育所がなかったりする場合や、福祉事務所が転入所は適当でないと判断した場合など、車の所有が認められる範囲は、広がりを見せているようです。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

生活保護を受けながら車を所有するためには、一定の要件が設けられています。しかし生活の状況や課題は受給者ごとに異なるため、まずは福祉事務所のケースワーカーに相談することが大切です。実際に生活保護の受給中に車の所有が認められたケースを知っておくことで、より相談しやすくなるのではないでしょうか。

初期費用0円!ローンを組まずに月々払いで車を持てる方法を見る

生活保護受給中に車を持てた方の体験談

実際に、生活保護受給中に車に乗っていた方は、どのような経緯で車を持ち、どのように感じているのでしょうか。リアルな口コミ*をご紹介しましょう。

Aさん(30代・福岡県在住)

知り合いのつてで10万円くらいの車を現金一括購入したのですが、バス停まで徒歩20分くらいかかり、夜の21時にはバスがなくなってしまう地域に住んでいるのもあり、車の所有を認められています。車があるおかげで、片道40kmの通勤で夜勤もある仕事ができ、結果的に生活保護を脱却できました。車は贅沢品ですが、生活保護を終わらせるために仕事をしたい場合、交通手段がないときには所有を認めるべきだと思います。

Bさん(30代・愛知県在住)

お金を貯めて車を購入しました。公共交通機関がなく、通勤や通院で車を使っています。働くことが楽になって生活保護を脱却できたのは、車があったおかげです。ガソリン代や車検代などの維持費は、なんとか貯めて捻出できています。

Cさん(50代・東京都在住)

親戚からの助けもあり、車を購入できました。私自身が命に関わる病気があり、人混みで立っているのも座っているのも苦痛で、ほかの方に迷惑をかけるので、車があるといざというときに安心です。 ただ、車検代が貯まらないのでとにかく節約しています。生活保護受給中に車を持てないことはわかりますが、受給者には心身の病気を持っている方が多いと思うので、公共交通機関ではつらい場合もあることに少し配慮してほしいです。

このように、実際に仕事や病気を理由に、生活保護受給中に車の所有が認められているケースがあることがわかります。生活の維持や立て直しに車が必須の場合は、ケースワーカーに相談してみるといいでしょう。

*チャット調査ツール「Sprint」にて、2023年5月12日に「生活保護受給中に自分の車に乗っていた(乗っている)方」を対象として行ったインターネット調査を基に、カルモカーライフナビ編集部がまとめています

生活保護受給中、車の運転は認められていない

生活保護の受給中で車の所有が認められない場合、親族や友人の車を借りる、レンタカーやカーシェアリングなどのサービスを利用するなどの方法を検討する方もいるでしょう。しかし、生活保護を受けているときは、他人名義の車も含めて原則として車の運転自体が認められていません。

車に乗っていて万が一、交通事故などを起こしたり巻き込まれたりした場合、状況によっては、人や物に対して賠償責任が生じる可能性があることがおもな理由です。

生活保護は最低限の生活を保障する制度であることから、生活保護受給者が賠償責任を負うことは難しいと考えられ、車の運転が禁止されているのです。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

一時的であっても、車の利用が発覚すると生活保護の受給を止められるなど、大きなリスクを伴います。気を付けましょう。

隠れて車を所有すると生活保護が停止になることもある

生活保護を受けているからといって、生活状況を常に監視されるわけではありません。そのため、申告しなければ、車を所有できるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、車を所有していることを隠して生活保護を受けることは、不正受給となります。不正受給は、ケースワーカーによる家庭訪問や自動車登録情報の照会でばれることがほとんどです。虚偽の申告が発覚すれば、生活保護が停止されたり、生活保護費の返還を求められたりする可能性もあるため、絶対にやめましょう。

意図的に生活保護の不正受給を行った場合は、罰則を受けることもあります。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

生活保護だけでなく、車のローン審査などでも虚偽の申告は信頼性を欠く行為として利用対象外とされる可能性があります。虚偽の申告をして隠れて車を所有するのではなく、車が必要な理由や事情をケースワーカーに伝え、適切な方法で車の所有を認めてもらうようにしましょう。

生活保護受給者でも利用可能な車の条件とは

生活保護を受けながら車を利用するための条件は、明らかにされているのでしょうか。

生活保護受給者の車の所有について、厚生労働省が出している生活保護手帳の別冊問答集には「全国統一して決められる性格のものではなく、地域の実情などを勘案したうえ、社会通念で判断することが最も妥当な方法」といったことが記載されています。

そのため、売却したときの価値である処分価値が小さく排気量が2,000㏄以下の車であれば生活保護を受けていても所有できる可能性があります。ただし、現時点では、所有できる車の処分価値についての明確な基準はありません。

一方、日本弁護士連合会が2010年に発表した「生活保護における生活用品としての自動車保有に関する意見書」では、処分価値が最低生活費の6ヵ月分までにあたる車などは、処分価値が小さいとして所有を認めるようにとの要望を提出しています。

さらに、生活保護問題対策全国会議の「厚労省通知徹底活用」では、処分価値のある車でも以下の条件を満たせば所有が認められるべきという意見もあります。

・車の維持費を捻出できる

・当該地域において車の普及率が70%以上、または障害、疾病などで公共交通機関の利用が難しい

このように生活保護の要件では、車を所有するための明確な基準が決められていませんが、状況によって認められるべきといった意見が多くあることは理解しておきましょう。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

生活保護の受給中に車を所有できないことを問題視する声が上がっています。受給者それぞれの状況や自治体によって判断が異なることがあるため、必ずしも所有が認められるわけではありませんが、生活保護を受けながら車を所有したい場合は、全国の「生活保護支援ネットワーク」や「生活と健康を守る会」などの支援団体に相談するのもひとつの方法といえるでしょう。

生活保護受給中に乗るのにおすすめの車種

生活保護受給中に車が必要な場合、処分価値が小さく、維持費を抑えやすい車種から選択することになります。税金やガソリン代の支払いを考慮すると、中古の軽自動車で、予算の目安は60万円程度までと選択肢が限られるため、条件を満たす車を探すのは簡単ではないでしょう。

そこで、生活保護受給中でも車の所有が認められる可能性のある方におすすめの車種*をご紹介します。

*流通量が多いほど条件に合う車を見つけやすいため、2023年8月8日時点の価格.com「軽自動車の人気中古車ランキング」上位20車種のうち、掲載台数の多い3車種(カスタムモデルも含む)をピックアップしています

ホンダ「N BOX」「N BOXカスタム」

※イメージとして新車画像を掲載しています

2011年のデビュー以来、常にトップクラスの人気を誇り、2023年3月に累計販売台数が350万台を突破したホンダの「N」シリース。中でも「N BOX」、兄弟モデルの「N BOXカスタム」は、広い室内空間や安全性能の高さから、幅広い層に支持されている軽スーパーハイトワゴンです。

初代モデルであれば、50万円前後で購入できる車も多数あり、希望に合うものを探しやすいでしょう。また、2023年のモデルチェンジで、旧型はさらに買い求めやすくなる可能性があります。価格だけでなく、燃費が良さや居住性が高く乗り降りもしやすい使い勝手の良さからも、送迎や通勤に車を使いたい生活保護受給中に方におすすめといえます。

ダイハツ「タント」「タントカスタム」

※イメージとして新車画像を掲載しています

2003年に軽スーパーハイトワゴンの先駆けとして登場したダイハツ「タント」は、取り回しの良さ、乗降性の高さから子育て世代を中心に人気があります。室内は高さがあるだけでなく、シートアレンジで車内泊も可能となる広さがあり、家族の送迎や自営業での荷物運搬など、生活保護受給中に車が必要となる場面での活躍も期待できる1台です。

50万円以下で買える中古のタントは、N BOXよりも流通しており、価格と性能のバランスの良い車を選びやすいでしょう。

スズキ「ワゴンR」

※イメージとして新車画像を掲載しています

1993年デビューのスズキ「ワゴンR」は、登場以来5回のフルモデルチェンジを経て、燃費性能や安全性能をはじめとして、オールラウンドに進化し続けている軽ハイトワゴンです。スーパーハイトワゴンと比較して安価でコンパクトなボディでありながら、コンパクトカーに匹敵する走行性能で幅広い層から支持されています。

歴史が長い分、中古車市場での流通量も多く、2008年発売の3代目モデルまでであれば40万円以下でも豊富な選択肢があるのが特徴です。できるだけ広い価格帯の中で条件に合う車を探したい方に向いているといえるでしょう。

生活保護の受給中に車の所有を認めてもらうためのポイント

生活保護の受給中に車に乗るためには、受給の申請をする前に車の使用目的や車が欠かせない事情、生活を立て直すための目処などをあらかじめ考えておかなくてはなりません。

中でも次の6つのポイントは、自治体のケースワーカーなどに相談するうえで重要となるでしょう。

・車の使用目的を明確にする

・ケースワーカーに事情を詳しく説明する

・半年以内に生活を立て直すための目処を立てる

・申立書を利用する

・維持費の捻出が可能であることをアピールする

・支援団体に相談する

車の使用目的を明確にする

生活保護の受給中に車の使用や所有を認めてもらうには、使用目的が要件を満たしている必要があります。ただ単に車に乗り続けたいという理由では申請が通りにくいため、通勤や通院、保育園の送り迎えなど、まずは使用目的を明確にしましょう。

ケースワーカーに事情を詳しく説明する

生活保護を受給しながら車を持つためには、車が欠かせない理由や背景を整理することも大切です。例えば、公共交通機関での代用が難しい場合は、「居住地に電車やバスが通っていない」「タクシーでは高額となり払えない」「公共交通機関を利用することで、事業に不利益が生じる可能性が高い」といった内容を具体的な金額と併せて提示するなど、詳しく事情を伝えることが大切です。

なお、車の所有が認められる目的地までの距離などといった要件は設けられていないため、生活保護受給者の事情を基に自治体などが可否を判断することになります。そのため、第三者でも納得感のある内容でなくてはなりません。

半年以内に生活を立て直すための目処を立てる

概ね6ヵ月以内に就労により生活保護から脱却することが確実に見込まれる場合は、車の所有が認められる可能性が高いため、半年以内に生活を立て直す目処を立てるのも有効です。

生活を立て直すための求職活動の状況や予定、希望する職種やその動機など、実際にどういった仕事に就く予定なのかを具体的な内容でまとめておくことが大切です。その際、就労予定を証明できる採用通知書などがあると信頼度がより高まるでしょう。

申立書を利用する

現在の生活保護制度の運用においては、口頭では車の所有についての申請が通らない可能性が高いため、車が必要な理由を書類にまとめて申請する方法もあります。

生活保護問題対策全国会議では、申立書を用いた申請を推奨しています。生活保護問題対策全国会議の「厚労省通知徹底活用」では自治体宛の申立書のテンプレートが無料で公開されているので、必要に応じて参考にするといいでしょう。

維持費の捻出が可能であることをアピールする

車の維持費が確実にまかなえることは、車の所有を認められる要件にもなっています。例えば通勤のために車を所有する場合、給与収入から維持費をまかなうことが前提です。得られる収入の見込額と車の維持に必要な金額を提示し、捻出可能であることを申告しましょう。

また、通院等で必要な場合は、親族の援助やほかの施策などで維持費を捻出できることをアピールするといいでしょう。

支援団体に相談する

申立書などを用いても申請が通らない場合は、「生活保護支援ネットワーク」や「生活と健康を守る会」などの支援団体に相談する方法もあります。なお、これらの支援団体は全国各地に支部が設けられているため、居住する地域に近い支部に相談するといいでしょう。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

生活保護を受けながら車の所有を認めてもらうためには、ケースワーカーに相談する際、車の利用目的や理由を具体的に挙げることが重要です。また、生活保護からの脱却を目指すためにも求職活動の予定を立て、併せて伝えるようにしましょう。しかし、それでも車の所有を認めてもらえるかどうかは自治体の判断によって異なります。

生活保護の受給中に車を利用するときの注意点

車の使用や所有の申請が通った場合でも、生活保護の受給中は自由に車に乗れるようになるわけではありません。

車に乗る際には、次のような点に注意しましょう。

申請した目的以外の利用はできない

生活保護を受給中の車の使用や所有の許可は、申請した目的に基づくものです。そのため、申請した目的以外での使用は禁止されます。例えば、通勤のための車として使用を認められた場合、買い物やレジャーなどプライベートで車を使うことはできません。

申請した目的以外の車の使用が判明した場合、自治体から指導を受けることになり、許可が取り消される可能性もあります。また、生活保護を停止されることも考えられるため、ルールは必ず守りましょう。

車種が限定される

生活保護の受給中に所有できる車は、原則として排気量が2,000cc以下で、車の処分価値が小さいものとされています。また、公共交通機関などを使った移動と比べて経済的であることも条件とされます。そのため、使用できる車種が限られることに注意しましょう。

また、受給者の車の使用は、さまざまな状況や事情から総合的に判断されます。排気量が少なく、車の処分価値が小さい車種だからといって、必ずしも所有が認められるわけではありません。

購入費用や維持費を用意する必要がある

生活保護費は最低限の生活を営むために支給されるもので、原則として車の購入費用や維持費にあてることはできません。そのため、生活保護の受給中に車の使用が認められたとしても、車の購入や維持するために必要な費用は自身で用意する必要があります。

なお、ローンや現金一括で車を買うとなると、家計の負担がさらに大きくなる可能性があります。経済的に車の購入や維持が難しいと感じるときは、初期費用がかからず、定額制で車を借りられるカーリースなど、購入以外の方法も検討してみましょう。

ファイナンシャルプランナー:伊藤

生活保護の要件では、車を借用することも所有とみなされます。そのため、生活保護の受給中にカーリースを利用できるのは、車の使用や所有を認められた場合のみであることに注意してください。

生活保護の経験があっても気軽に相談できる!コスパが良いと評判のサービス

生活保護受給中の車の所有には厳しい条件がありますが、自治体から認められた場合や、生活保護を脱却した後であれば車を持つことができます。その際、できるだけ負担を抑えて車に乗る方法として、初期費用や維持費がコミコミの月額制で車に乗れるカーリースがおすすめです。

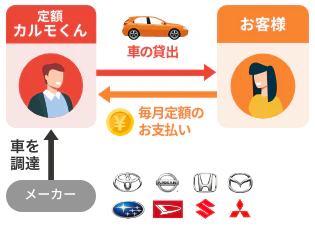

カーリースとは、一定期間リース会社から車を借り、マイカー感覚で使用できるサービスです。契約満了時に車に残っていると想定される価値である残価を差し引いて料金を算出する仕組みから、月々の負担を抑えやすいと話題になっています。中でも「おトクにマイカー 定額カルモくん」は、安さと利用しやすさから多くの方に選ばれています。

初期費用0円&月々10,000円台から!コスパ良く車を持てる

定額カルモくんが人気の理由は、まとまった費用を用意しなくても、月額10,000円台からという業界最安水準*⁴の料金だけで車に乗り始められるから。しかも、車は国産全車種・全グレードから選べる新車なので、貯金がなくても自分好みの最新車両を手に入れることが可能です。

また、車検やメンテナンスといった家計の負担になりやすい維持費もまとめて定額にできるので、費用の見通しが立てやすく、車に関するお金の不安が軽くなります。

*¹*²*³【出典】調査方法:インターネット調査■調査期間:2022年12月15日(木)~12月19日(月)■調査概要:「カーリース」10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査■調査対象:男女、18-69 歳、全国、*¹ファイナンシャルプランナー107s、*²カーリース利用経験者 231s、*³カーディーラー勤務者100s■調査実施:株式会社ドゥ・ハウス■比較対象企業:「カーリース」でのGoogle検索 検索上位10社(2022年12月13日15時時点) ※個人向けカーリースのみ ※記事、広告、まとめサイトを除く

*⁴ 文末の制作日における調査結果に基づく。調査概要はコンテンツポリシー参照

審査に不安はあったが定額カルモくんで新車を持てた!利用者の声

カーリースの利用には審査があるため、生活保護に限らず、借金の滞納履歴がある、ローン審査に落ちた経験がある、収入が低いなどの理由から、利用できるか不安に感じる方も多いものです。しかし、定額カルモくんには、そのような方でも利用できたという体験談が多数あります。実際の利用者*の口コミをご紹介しましょう。

Iさん(ダイハツ「ウェイク」11年契約)

以前カーローン審査に落ちた経験があって、ずっと中古車に乗っていました。でも、人生で一度くらいは新車に乗りたくて、定額カルモくんの審査に申し込んだら受かったんです。月々無理なく払える金額からプランを決められたから、審査に通りやすかったのかも。ずっと定額だから重い負担って感じもなく新車ライフを満喫できています。

Kさん(ダイハツ「ムーヴ」11年契約)

僕の場合、携帯代を払い忘れたのが影響したみたいでローンを組めなかったんです。でも、定額カルモくんでは審査に通ることができて、欲しかったムーヴに乗れました。カーリースはほかにも調べたけれど、定額カルモくんは車のグレードを上げてもそれほど料金が上がらないし、車検費用を考える面倒もないのが楽で気に入っています。

*生活保護とは無関係です

車を持てるか簡単チェック!

生活保護受給中でも、車の使用が認められれば定額カルモくんの申込みが可能です。まずは「お試し審査」で審査に通るかチェックしてみましょう。料金が安いほど審査通過の可能性が高まるので、ひとまず一番安い車種で試してみるのがおすすめです。

また、生活保護を脱却した後なら車やプランの選択肢もより広がります。審査結果を基に詳しいプランや支払いの相談も可能なので、車のことで迷ったら気軽に「お試し審査」を利用してみましょう。

車の使用が認められたら、少ない負担で車に乗れる方法を考えよう

普段の生活に車が欠かせないと判断された場合は、生活保護を受けていても車の使用が認められることがあります。ただしその場合でも、購入や維持にかかる費用は自身で用意しなければなりません。家計の負担をなるべく抑えながら車に乗るためには、所有にこだわらず、カーリースを検討してみるのもおすすめです。

定額カルモくんなら月々10,000円台から新車に乗れるため、経済的な理由で車を持つことをあきらめていた方でも、自分に合った料金で新車に乗れる可能性があります。予算内でどのような車種に乗れるのか、「お試し審査」を通して確認してみましょう。

※この記事は2023年8月2日時点の情報で制作しています

よくある質問

- Q1生活保護を受けていても車は持てる?

A:生活保護受給中は、車がないと生活が成り立たない場合や、6ヵ月以内に生活保護を脱却する見込みがある場合など、限られた用途の範囲で車の所有を許可されることがあります。生活保護受給中に車の所有が認められるケースについて、詳しくはこちらで解説しています。

- Q2生活保護の受給中に車を運転してもいい?

A:事故を起こしたり巻き込まれたりした場合、状況によっては、人や物に対して賠償責任が生じますが、生活保護受給者が賠償責任を負うことは難しいと考えられます。そのため、他人名義の車であっても原則として運転は禁止されています。

- Q3生活保護の受給中に車を利用する際の注意点は?

A:原則として、申請した目的以外での車の利用は認められません。また、車種が限定される、維持費は自身で用意する必要があるなど、厳しいルールが定められています。これらを破った場合は生活保護費を��停止される可能性もあるため、必ず自治体の指導に従って利用することが大切です。

ファイナンシャルプランナーの伊藤真二です。生活保護の受給者が車を持つことは原則として認められません。しかし、受給者の状況によって、車の所有が認められるケースもあります。ここから具体的な例を一緒に見ていきましょう。